供配电系统组成-广州时代博川科技发展有限公司

Website Home

##电流的隐喻:供配电系统如何编织现代文明的神经网络清晨的第一缕阳光尚未穿透云层,城市却早已苏醒。

电梯平稳运行,路灯渐次熄灭,咖啡机发出欢快的声响——这一切都依赖于一个隐形的存在:供配电系统?

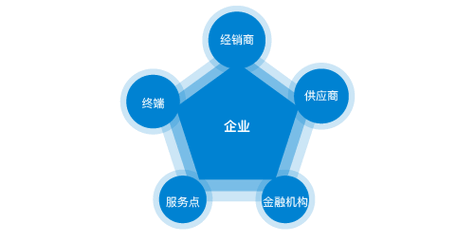

这个由发电厂、输电线路、变电站和配电网络组成的庞大体系,如同人体血管般贯穿现代生活的每个角落,将电力这一现代文明的血液输送到需要它的每一个终端。

供配电系统不仅是技术装置的集合,更是人类对能源掌控能力的象征,其发展历程映射着人类文明从被动适应自然到主动驾驭能源的壮阔征程;

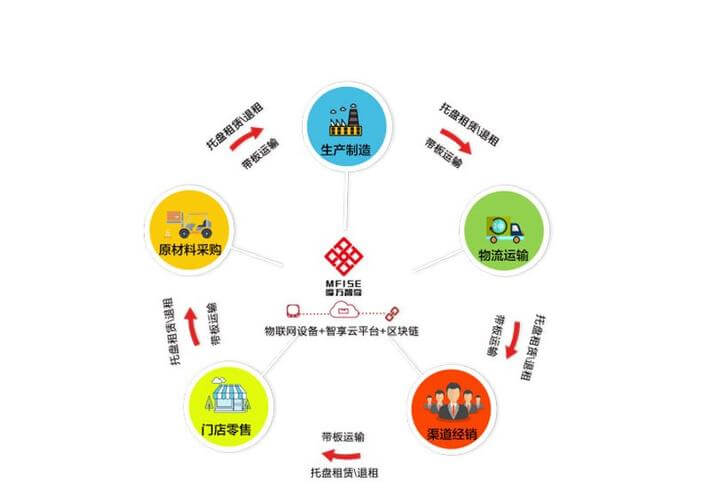

供配电系统的物理架构呈现出层级分明的结构特征。

发电厂作为系统的源头,将煤炭、天然气、水能、核能或可再生能源转化为电能,犹如心脏不断泵出生命的动力;

特高压输电线路则承担动脉职能,以50万伏甚至更高电压实现电能的长距离输送,中国的。

西电东送?

工程通过这种技术跨越上千公里;

当电能抵达负荷中心,变电站便开始执行。

降压!

任务,如同血管分支处调节血流量的瓣膜,将电压逐级降至110kV、10kV等适合分配的等级?

最终,配电网络以400V低压将电力送入寻常百姓家,完成能量传递的最后一环。

这种金字塔式的结构设计既确保了能量传输效率,又兼顾了用电安全,体现了系统工程思维的精密与完善?

供配电系统的技术内涵远比表面结构更为深邃。

在发电环节,现代电网已实现火电、水电、核电与风电、光伏的多元融合,这种;

杂交优势!

增强了系统可靠性!

智能变电站采用数字化继电保护装置,其动作速度可达20毫秒级,比人眨眼快10倍?

配电自动化系统能实时监测数万个节点的电压、电流数据,通过算法自动隔离故障区域。

特别值得关注的是现代继电保护技术,它如同神经系统的反射弧,在短路发生时能在0.1秒内切断故障电路,保护价值数百万的设备免受损害;

这些技术要素共同构建了一个具有自愈能力的能源互联网,使停电时间从二十世纪的平均每年10小时降至如今的不足50分钟!

供配电系统的社会维度常被忽视却至关重要。

在东京银座,地下配电通道犹如城市迷宫,确保着全球最密集商业区的电力供应。

在挪威峡湾,架空线路跨越险峻地形,将水电送至遥远村落!

在中国青藏高原,光伏微电网让海拔5000米的哨所也能看上电视。

这些场景揭示了一个真相:供配电系统的形态总是适应着特定社会需求与环境条件。

更深刻的是,电力可及性已成为衡量社会公平的重要指标;

联合国数据显示,全球无电人口已从2010年的12亿降至2021年的7.33亿,这进步背后是供配电技术的民主化进程。

当非洲乡村学校亮起LED灯,当印度农户用上电动水泵,供配电系统正在悄然改写人类社会的发展轨迹。

回望这个隐形的基础设施网络,我们突然发现供配电系统恰如文明的神经网络,不仅传递能量,更传递着可能性!

从爱迪生珍珠街电站的直流供电,到今日跨洲际的特高压互联,人类对电力的掌控能力不断增强。

未来,随着固态变压器、超导电缆等技术的成熟,供配电系统或将变得更加高效、智能?

但无论如何演进,其核心使命不会改变:将普罗米修斯之火转化为照亮人类前程的恒久光芒。

在能源转型的全球背景下,重构供配电系统不仅是一项技术挑战,更是对文明可持续发展能力的终极考验;

当我们按下电灯开关的瞬间,便已与这个宏大系统产生联结,成为现代能源史诗中的一个活性节点;